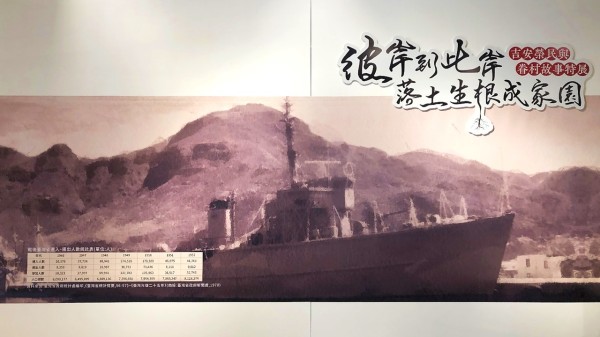

彼岸到此岸,落土生根成家園。(圖片來源:看中國攝影圖 哲君)

1949年11月的中國,是近代史上命運最痛苦的臨界點。此時大陸局勢已全面崩解:北方早已淪陷,長江以南亦相繼失守,廣州在十月中落入共軍之手,僅餘的西南重慶、成都也岌岌可危。國民政府名義上仍由代總統李宗仁主持,但實權仍操之於蔣介石。面對共軍以迅雷不及掩耳之勢席捲全國,內外交迫的11月成為蔣介石作出最終命運抉擇的關鍵時刻──退守台灣,保存中華民國。

大陸戰線全面崩潰 內部分裂加劇

1949年11月的最大特徵,是國府已喪失任何能在大陸維持政權的條件。

(1)西南孤島 最後的國土也難自保

此時國軍主力已折損殆盡,淮海、平津、長江防線全部崩潰。重慶雖為陪都,但周邊省份已被共軍包圍。成都是最後的後方,卻缺乏可供長期防守的戰略縱深。蔣介石深知:西南若失,中華民國政權便將消失在歷史中。

(2)中央內部分裂 無法形成統一戰略

李宗仁主張「與中共談判」,白崇禧則企圖在華南建立割據自保的地盤;而蔣介石堅持「固守西南,伺機反攻」。三種方略彼此矛盾,使原本就岌岌可危的國府更難維繫。

11月的會議中,李宗仁與蔣對撤退、談判、軍隊整編等問題屢屢衝突,呈現國府難以彌補的裂痕。

(3)軍方士氣潰散 大批將領投共

1949下半年,國軍已有兵員大量脫逃、部隊拒戰,將領密使投共,地方官紛紛自謀出路。蔣介石非常清楚,這支軍隊已沒有能力再打一場決定性的會戰。大陸已不能再視為「可反攻的基地」,而是難以挽救的深淵。

美國戰略轉向 蘇聯支持中共 冷戰格局形成

1949年11月的國際局面,比國內更令蔣不安。因為美國採取「不干涉內戰」政策,杜魯門政府在1949年明確拒絕軍事介入中國內戰,11月的華府更無意為即將崩潰的國府投入資源。蔣介石在11月的情勢分析中已明白:大陸上的國民政府,不再是美國可保護的對象。

然而,斯大林早就支持中共,與毛澤東締結同盟。可喜的是,冷戰格局的初步形成,台灣的重要性開始浮現。

1949年11月,美國學界與軍事智囊開始提出:台灣作為西太平洋第一島鏈的關鍵位置,台灣若落入中共之手,等於蘇聯勢力可直逼菲律賓、日本沖繩;雖然當時美國尚未決定保台,但戰略界已開始重視台灣。

蔣介石認知到台灣是唯一能延續中華民國的地方,其子蔣經國不只經濟改革亮眼,也完成了臺灣的民主政治改革。(圖片來源:公有領域)

1949年11月 蔣介石的審時度勢

在1949年11月的重慶與溪口日記研究中,愈來愈清晰的是──蔣介石已認知到台灣是唯一能延續中華民國的地方。台灣還具備三大優勢:

①地理上可守可控;台灣海峽是天然屏障,可阻擋共軍快速進攻。大陸上的任何防線都已不具持久性。

②行政、軍事、經濟都能迅速轉移,中央銀行黃金、教育文化機構、高級官員、科技人才可隨時轉往台灣。蔣清楚保存人才與財政,才是中華文化復興的根本。

③台灣有成為反共基地的潛力;海外華僑、盟邦、國際社會仍視中華民國為合法政府,在冷戰逐步成形的背景下,台灣有機會再度獲得國際支持。

不是逃亡而是保存國家 保存中華民族的命脈

1949年11月20日前後,蔣介石已基本確定大陸政權難以挽回、國軍無力再戰,中央政府必須立即部署撤退,台灣將是反共復國基地

這個決定並非意氣之爭,而是基於國內軍事全面崩壞、政府內部分裂難以統合、國際情勢不再有援助可能,唯有台灣具備最強的地緣戰略與生存條件

蔣心中意識到中國大陸的政權會被奪走,但中華民國不能在他手中消失;然而,要保住得來不易的中華民國,就只能在台灣重建一切。

若蔣仍堅持在西南死守、若國府沒有迅速移轉至台灣——中華民國極可能如滿洲國、汪精衛政權般,在歷史中徹底消失。

回望1949年11月,蔣介石最終的選擇,其實不是逃亡,而是用最後的力量,為中華民國留下一扇未被關上的門。那扇門,就是台灣。

雖然國際反共浪潮才是最近幾年的事,但1949年蔣介石睿智的選擇,使「中華民國」還能延續七十餘年至今,沒有被嗜血的中共消滅,現在已是亞洲民主自由的燈塔——屹立不搖。