《悉达多》被许多人视为“寻找自我”的经典之作。(图片来源: Adobe stock)

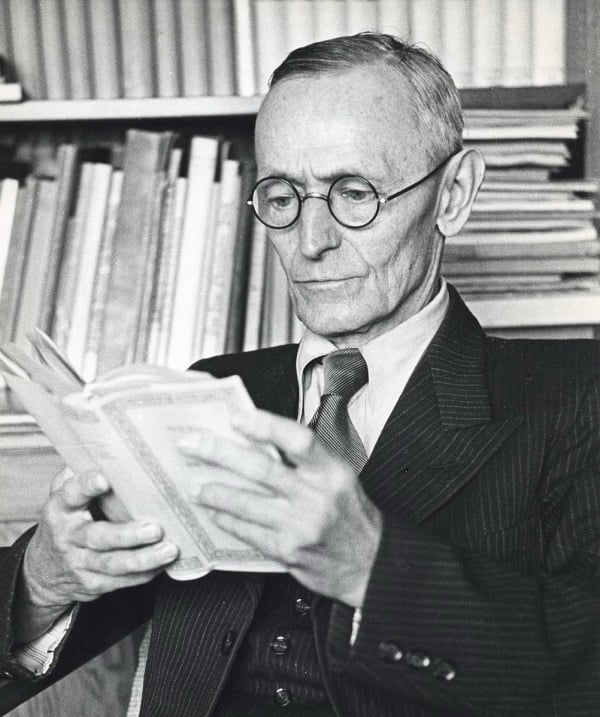

20世纪德语文学的重要作家与思想家,赫尔曼.黑塞(1877~1962),是一位以灵魂书写而闻名的作家,他的作品像一面镜子,映照出现代人内心的孤独与渴望。

黑塞出身于德国符腾堡州的卡尔夫,一生创作跨越小说、诗歌、散文与绘画。青年时期反叛传统、追寻自由,后来远游意大利与印度,深受东方哲学、佛教及印度教思想的启发,在他的作品中留下深刻印记。1946年,他因小说《玻璃珠游戏》(Das Glasperlenspiel)获得诺贝尔文学奖,被视为其写作生涯的巅峰。

黑塞文学思想的核心线索——通向自我发现与心灵自由的途径。(图片来源:公有领域)

黑塞的代表作包括《德米安》、《悉达多》、《荒原狼》、《纳尔齐斯与歌尔德蒙》与《玻璃珠游戏》,主题常围绕青春的觉醒、灵魂的孤独、个体与社会的矛盾,以及自我追寻的心灵之路。他笔下的人物多在彷徨中寻求生命的意义。

黑塞自己的生活亦与流亡、孤独、隐逸紧密相连,常被誉为现代人精神危机的代言人。1962年,他在瑞士蒙塔尼奥拉辞世,享年85岁。

他给这个世界留下过一句极具代表性的话:“世界上任何书籍都不能带给你好运,但是它们能让你悄悄成为你自己。”这也成为理解黑塞文学思想的核心线索——通向自我发现与心灵自由的途径。《悉达多》正是其中代表。

1922年,45岁的赫尔曼.黑塞完成了他著名的小说《悉达多》,这部作品被许多人视为“寻找自我”的经典之作。小说描绘了一个婆罗门贵族青年悉达多,在古印度时代经历了从禁欲修行、尘世沉迷到最终灵魂觉醒的生命旅程。

《悉达多》问世于第一次世界大战后的动荡时期,在美国引发了“黑塞热”,成为垮掉一代等青年心灵解放的重要精神食粮。黑塞曾说:“世界不是为了被改善而存在的。你们生存,是为了成为你们自己……成为你自己,世界就会变得富足而美好。”他的文字深刻打动了那个时代迷茫而苦苦挣扎的年轻人,使他们得到解脱。许多人把这本书喻为“找到自我”之书。

走自我解脱之道 不随风而飘

主人翁悉达多是古印度婆罗门贵族的子弟,拥有令人羡慕的地位和财富。且身为青年才俊,受到万千女性的倾慕。然而,悉达多内心依然感到不安和空虚,他并不快乐。

为了寻找真正的自我,他毅然决然地违背父亲的期望,摒弃一切尘世荣华,与好友乔文达一起加入了苦行僧的行列。在三年的苦修中,悉达多学会了忍受饥饿、痛苦、焦渴和疲惫,锻造了强大的意志力,但他逐渐意识到,苦行生活不过是对现实的回避。

正当他犹豫彷徨时,悉达多遇见了已成佛的乔达摩佛陀。佛陀已达至解脱境界。悉达多的好友乔文达选择了皈依佛陀,但意外的是,悉达多却决定继续独自展开内心探索与修行。

这是为什么?

悉达多认为修行无法复制他人的道路,他说:“知识可以传授,智慧必须自悟。我要走自己的路,寻找自己的解脱。”书中写道:“大多数人如同飘零的落叶,随风漂荡,终归尘土;极少数人如天上的星辰,按自己的轨迹运行,无风可动摇,他们内心自有律法。”

凡人容易被外界左右,用别人的眼光审视自己,遗失真实自我。真正的自我觉知,是不断摆脱外界干扰,深入内心的过程。

为什么许多人听尽大道理却仍难过好这一生?理解别人的思想不等于内化为己用,如果追随别人的影子,思想不过是别人的映射,永非自己。

悉达多的修行是自我解脱之路,他沿着自己的轨迹前行,风也无法动摇。

沉沦俗世 迷茫与彷徨

悉达多告别乔达摩,继续走上了求道之路。他不再是豪门贵子,也没有成为佛门弟子。

婆罗门的智慧、沙门的戒律和世尊的讲道,都让悉达多觉得找不到自我。他以为只有抛弃外界的束缚,才能慢慢地靠近内心真实的自我。

他开始用心去感知世间万物,流光魅影在他眼中闪耀,日月星辰在他心中运行……

他又去体验红尘万丈的生活,向名妓迦摩罗学习爱情,向富商迦摩施瓦弥学习做生意。前者给了悉达多情欲的极乐体验,后者则带着悉达多步入商界,学会赚钱和花钱。他获取了巨大的社会财富。

渐渐地,悉达多在饱食丰衣的日子里忘记了光阴的流逝。他沾染了世人的贪婪与懒惰,堕落于纸醉金迷。他在醉生梦死中寻找刺激,他沉溺于赌博,对乞丐不再仁慈,也不再借钱给求助的人。

他变成了恰是他年轻时最难接受、最蔑视的样子。可悲可叹的悉达多只剩下衰老和疲惫,他想在世间寻求真理,想挣脱一切束缚,放飞自我,换来的却是枷锁和负荷。

悉达多迷失了,苦闷无助,甚至滋生出求死之念。他在准备投入河流终结生命时,灵魂仿佛被内在的声音唤醒。经历了彻底的崩溃后,他与过去告别,以全新的姿态重生,涅盘而起。

这时的悉达多不再逃避,也不再纠缠于自我折磨,而是学会了以温柔和爱拥抱一切——山川、流水、众生、自己心中的伤痕。渡过绝望的河流,他体会到万物一体、人生可贵,内心充满了平静和愉悦的爱意。

这一转变的核心在于,悉达多终于懂得:“爱是通向自由的道路,也是理解世界的关键。”他不再用思想逃离现实,而是用心灵去拥抱万物。他在痛苦中理解,每个人的道路独一无二,每一种经历都是构建自我的素材。

在悉达多心中,“自我”不只是一个理念,而是所有欢笑与苦难、遭遇与成长的总和。黑塞借此表达了一种超越教义和时间的信仰——人生修行的意义,不在于逃避红尘,而是在红尘中不断体悟、重新成为自己。世界最重要的东西,就是在经历一切之后,真正学会去爱。

“每个人的每一种生活,都是通向自己的一条道路。”人真正的自我,就是过去一切体验的总和。“我”是“我”接触过的人、碰到过的物、感受过的欢乐、迷失过的痛苦等等所有的一切,才有此刻的“我”。人生是一场修行,红尘是最好的道场。

看清真相后 找回真实的自己

悉达多离开放荡的生活,决定成为一个摆渡人。他和船夫瓦耶迪瓦一起划船制桨、耕田劳作。他每天在河边倾听着河水的声音,领悟生命的真理。

悉达多在这条河中看到自己的一生,少年的悉达多、成年的悉达多、老年的悉达多,仿佛没有过去、没有未来,一切都是本质和当下。

在悉达多担任船夫时,他在渡河过程中意外救助了相爱过的迦摩罗和他们的孩子小悉达多。迦摩罗身亡,只留下小悉达多与他共同生活。小悉达多从小娇生惯养,难以忍受船夫简朴的生活,对父亲充满排斥和怨恨。悉达多给予儿子爱与耐心,但这份亲情换不来幸福与安宁,反而让他饱受儿子的自私与冷漠之苦。最终,父子矛盾激化,小悉达多愤然离去,悉达多只能独自承受失子的痛苦。

悉达多与儿子的重逢和分离,是人生“尘缘”与自我成长课题的深刻象征。悉达多原本希望通过对儿子的陪伴与爱,弥补早年对父亲的伤害,也希望儿子能遵循自己的觉悟之路。但现实是,亲子间的矛盾与断裂不可避免:每个人有自己的命运轨迹,任何爱与执念都无法取代个人的独立成长。悉达多最终不得不放手,任儿子选择属于自己的生活——这既是悉达多爱的极致,也是放下的开始。

这段经历让悉达多彻悟:世间所有“尘缘”都是暂时的,每个人都必须独自走过人生苦乐,体验迷失、挣扎与觉醒。他明白,爱不是强求,也不是控制,而是尊重、接纳、允许离别乃至痛苦的发生。悉达多由此放下对命运的抗争,更专注于当下的体验,以平静和敬畏的心态,爱世界、爱自己,也爱那些注定要离开的人。

最终,悉达多领悟到每个人终其一生,都要在尘缘与失落中,寻找到属于自己的真实与自由。

最后悉达多彻悟:“我唯一的事,是爱这个世界。”不藐视世界,不憎恶世界和自己,怀抱爱、惊叹和敬畏,注视一切存在之物和我自己。

我们终其一生,都在寻找最真实的自己。

东西方隔空对话 世界文学的共鸣

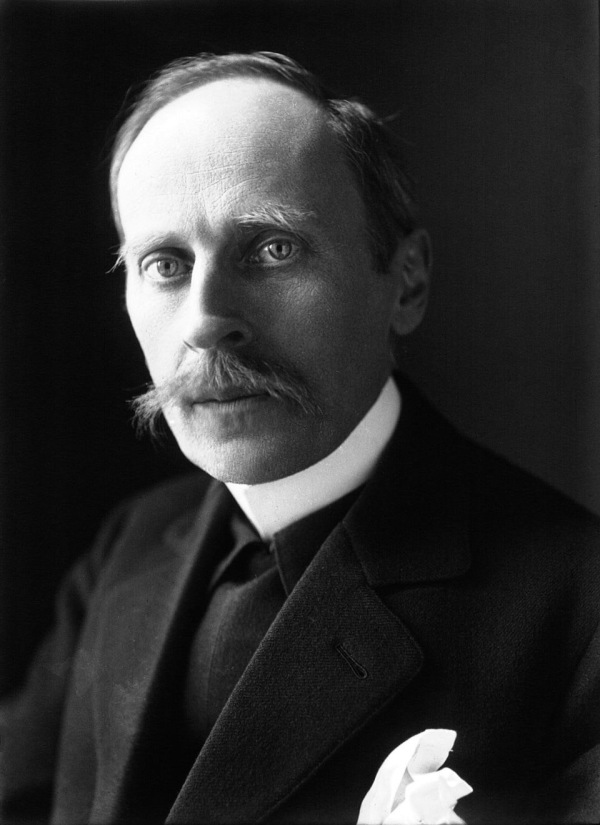

国学大师王国维(1877年12月3日~1927年6月2日)。(图片来源: 网络图片 )

王国维在《人间词话》中提出的人生三大境界,是对人生求索过程的深刻描绘。第一境“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,表现出人生初期的迷茫与孤独,站在高处远望,虽看见前路漫漫,却不知通向何方。第二境“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,体现了坚定的执着与执念,无论艰难困苦,仍然坚持追求心中的目标和信念。第三境“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,则象征着在不断寻觅和思索后达到的豁然开朗与真我觉醒,恍然发现自己一直追寻的答案其实就在身边。

悉达多的修行历程恰如王国维的三境界。最初的迷茫孤独,犹如第一境的“独上高楼”,他在生命的十字路口犹豫不决,心怀疑惑;其后,坚忍不拔地经历苦行与追求,如同第二境的痴迷执着;最终,他在顿悟中超越一切追寻,达到内心的平和与智慧,这正是第三境的真谛。

更妙合神奇的是,王国维与黑塞竟同年诞生于1877年,这两位东西方文豪,分别通过东方的词曲意境与西方的哲学小说,同步地揭示出了人生成长的相似轨迹,宛若隔空对话般互为印证。

罗曼·罗兰(Romain Rolland,1866年1月29日~1944年12月30日)20世纪法国著名作家。(图片来源:公有领域)

罗曼.罗兰著有名著《约翰.克里斯多夫》,也是黑塞极为敬重的朋友。两人终生相识,共同探讨生命与艺术的真谛。黑塞笔下的悉达多,正是罗兰所提倡的“英雄主义”的生动体现。罗曼.罗兰说:“世上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相之后依然热爱生活。”英雄从来不逃避苦难或幻想美好,而是直面生活的残酷和复杂,在深刻理解生命真相的同时,依然保持对生活的热爱与坚守。这种精神体现了对生命的尊重与热情,也成为世界文学中最宝贵的心灵共鸣。

读懂了黑塞的《悉达多》,你就读懂了人生。正如书中所言:“我不再将这个世界与自己所期待的圆满世界相比较,而是接纳它,爱它,归属于它。”这是一种超越理想与现实的宽容和热爱,是对生活本质的深刻领悟。愿我们都能倾听内心的声音,耐心等待那觉醒的时刻,在生命的流转中找回平静与自由。通过悉达多的旅程,我们明白,人生不是追求空幻的完美,而是在当下的点滴体验中,学会爱与接受,最终成就那个真实的“我”。