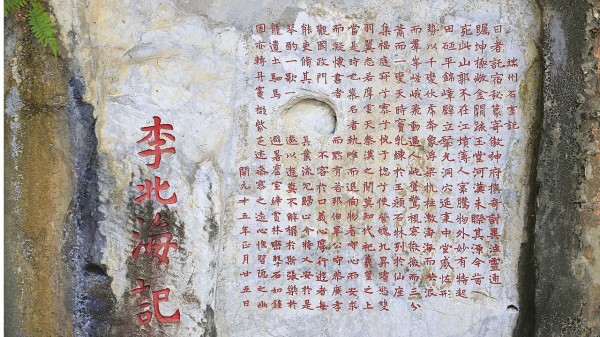

〈端州石室記〉是李邕存世唯一的楷書碑刻。(圖片來源:Zhangzhugang /wiki/CC BY 3.0)

唐代書法家李邕(674年~746年),字太和,廣陵江都(今江蘇省)人。家學淵源,父親是為《昭明文選》作注的文學大家李善。李邕曾任戶部員外郎、括州刺史、北海太守等,後世稱之「李北海」。李邕善行書,據說其書寫的碑有八百通之多。現存碑刻僅有湖南長沙〈麓山寺碑〉和廣東端州〈端州石室記〉,〈端州石室記〉為李邕存世唯一的楷書碑刻。

唐代書法家李邕畫像。(圖片來源:公有領域)

〈端州石室記〉文章起源

唐玄宗開元十三年(725年),李邕因事得罪中書令張說,貪贓枉法的事跡敗露。一說是遭誣告受賄,被下獄判死,其後減免死罪遭貶謫,流放嶺南。再因平叛有功被起用,升任為澧州司馬。

開元十五年(727年),飽經宦海沉浮的李邕在赴任澧州途中,經過廣東省肇慶縣端州。見七星岩石室水洞如同仙境般的奇特美景,十分欣喜,心有所感,一氣呵成寫下〈端州石室記〉,生動描繪出心目中的「人間仙境」,並抒發內心情感和積極的政治情懷。

七星岩「鎮岩之寶」 嶺南第一名碑

李邕能詩善文,〈端州石室記〉文詞爛漫多彩,以楷書字體寫成,刻碑於七星岩。高l.07公尺,寬0.79公尺,共386字,落款日期為「開元十五年正月廿五日」,故知為唐玄宗開元十五年(727年)所刻。碑刻中央左上方有一個非常特殊的馬蹄形印記,故又稱「馬蹄碑」。

〈端州石室記〉以中鋒用筆為主,方圓兼備,點畫圓渾醇厚;結構嚴謹,左高右低,遒勁而內斂;力勁氣舒,風采動人,全篇疏朗俊逸。既有北碑之厚重,又兼楷書端莊,融隸書扁平筆法和風韻。

當石刻拓本傳到京城長安時,許多皇宮貴族、文人士子第一次聽聞「端州」地名,造成轟動。此碑「文絕、字絕、雕刻絕」,被評為「三絕碑」。

傳說中,七星岩的7座山峰是女媧娘娘補天的時候所留下的7塊靈石。七星岩匯集眾多摩崖石刻,文體、字體多樣。唐、宋以來,許多文人學士都在此留下豐富的墨寶。其中,最負盛名且年代最久遠的正是李邕〈端州石室記〉,被譽為七星岩「鎮岩之寶」,堪稱嶺南第一名碑。

除了〈端州石室記〉,李邕餘興未盡,還提筆寫下4尺大的「景福」二字,刻於七星岩石室洞口右下壁。北宋神宗熙寧年間,遷升為提點刑獄尚書郎的康衛重遊端州之際,寫下〈遊七星岩〉,開頭為「天墜北斗星,人間書景福」,將「景福」和「北斗」並列。後人因此改稱石室洞為「景福洞」,端州主要堤圍亦名「景福圍」。

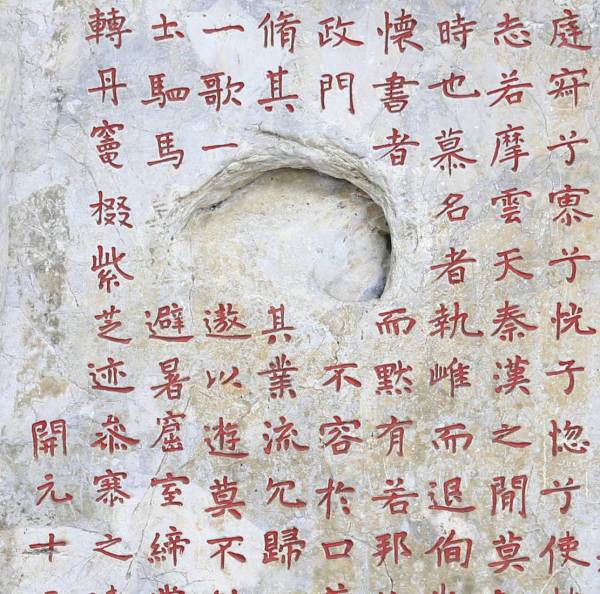

〈端州石室記〉上的馬蹄形印記始見於宋初,真實由來已不可考。(圖片來源:公有領域)

馬蹄形印記由來的傳說

〈端州石室記〉上的馬蹄形印記始見於宋初,此印記從何而來?相傳是一位秀才為了抬高自己所擁有的拓片價錢而故意毀壞。民間也有不同說法,真實由來已不可考。

有一個傳說是唐代大臣李紳因捲入牛李黨爭,長慶四年(824年)李黨失勢後,受宰相李逢吉排擠,被貶謫為端州司馬。抵端州後,長時間鬱鬱寡歡,閉門謝客。

李紳本身對書法也頗有研究。得知七星岩石室洞有李邕的〈端州石室記〉石刻,非常高興,遂躍馬揚鞭,直奔七星岩觀賞。臨近石刻時,李紳驚見〈端州石室記〉罩護在五彩祥雲中,透射熠熠紅光,景象奇麗。李紳正待下馬細看,猛勒了羈繩一下。豈料用力過猛,使馬匹受驚,騰空而起!一隻前蹄不巧踢在石刻上,留下一個深深的馬蹄痕印。

七星岩摩崖石刻聲名遠播,參觀遊客絡繹不絕。〈端州石室記〉以護碑亭和水泥柱鐵欄杆護之,因馬蹄舊痕內有一小孔,人們常從鐵欄柵處伸手將硬幣擲入小孔中,使馬蹄痕跡越顯光滑。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。