中共官媒力捧的电影《南京照相馆》,被批鼓吹仇恨教育。(图片来源:网络图片)

有位名人曾说过:“只有真实的东西,才有力量。”但电影《南京照相馆》却通过刻意隐瞒和移花接木的手法,掩盖了两个关键历史人物——两位堪称“中国辛德勒”的美国传教士挽救无数中国人民生命的杰出贡献。

今年是抗日战争胜利80周年,抗战题材电影自然格外吸睛。7月25日,电影《南京照相馆》(英文名《Dead to Rights》)在大陆火热上映。影片讲述了1937年南京大屠杀期间,一个名叫阿昌的邮差假扮照相馆学徒,为日军冲洗照片,并冒着生命危险将这些揭露日军暴行的证据传递到海外,引发国际关注的故事。

从艺术角度而言,这部影片构思新颖、情节紧凑、泪点充足,称得上国产战争题材中的上乘之作。但遗憾的是,该片多处违背了史实,尤其是一些涉及影片主题的关键情节,存在偷梁换柱、抹杀真正英雄的虚假编造问题——两位美国传教士冒死行为才是真正的幕后英雄。

先说电影《南京照相馆》确实源自一段真实的历史故事。电影中的“吉祥照相馆”,其生活原型是位于南京长江路估衣廊一带的华东照相馆。真实的历史是这样的:1937年12月日军攻占南京时,15岁的罗瑾正在华东照相馆做学徒。1938年1月的某一天,一个日本少尉拿着两个樱花胶卷来冲印照片,罗瑾从胶卷底片中赫然发现,里面竟有日军自己拍摄的屠杀我同胞和奸淫中国妇女的镜头,于是他趁着日本人不注意,悄悄多冲洗了三十几张,并从中精选出16幅照片,装订成册。

1937年时的罗瑾(1923~2005)(图片来源:网络图片)

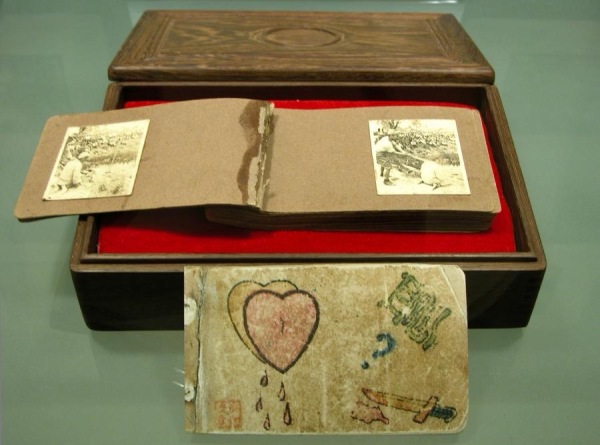

为表达内心的愤恨和屈辱,他在相册封面上画了一颗滴血的心,旁边则是一把满是鲜血的匕首,又在右上角写了一个大大的“耻”字。这本具有特殊意义的相册,被罗瑾小心翼翼地保存了起来。

罗瑾原藏的照片册封面。(图片来源:网络图片)

后来这些照片又经他的同学吴旋接力保存,直到在日本投降后的1946年,远东军事法庭开始审理日本战犯,在全中国范围内征集南京大屠杀的证据,吴旋才将这本相册交给南京临时参议会,成为审判南京大屠杀主犯谷寿夫的“京字第一号证据”。

来源:看中国专栏

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。